मूल लेखक - डॉ. टी.

वसंतकुमार

अनुवाद

- डॉ. मनीष कुमार मिश्रा

किसी भी समाज की प्रगति और समृद्धि का मुख्य

आधार उसकी सांस्कृतिक विरासत और उसके प्रत्यक्ष उपयोग पर निर्भर होती है। इनका आदान-प्रदान वर्णित

मानवीय विचारों, मनोभावों, संकल्पनाओं एवम

संवेदनाओ के माध्यम से ज्ञान के संगठित स्वरुप में सामने आता है। इस --- विजय पूरी तरह से निर्भर होती है सांस्कृतिक, ऐतिहासिक

और सामाजिक परिवर्तनों को लगातार समझने के प्रयास और --- समाज

के साथ उसकी प्रासंगिकता पर।

महाकाव्य किसीभी सुसंस्कृत समाज की सांस्कृतिक

और साहित्यिक संपत्ती हैं। किसी भी भारतीय को यह बताने में गर्व महसूस होगा कि उसके

पास रामायण और महाभारत जैसे दो महान महाकाव्यों है। ये महाकाव्य संयुक्त रूप से सर्व

समावेशक भारतीय दृष्टिकोन दखलाते हैं। दूसरे अर्थो में हम कह सकते हैं कि ये --- जीवन को

उसकी समग्रता में प्रस्तुत करते हैं। वे प्राचीन --- पूर्ण विकसित

संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और समांतर रूप से आधुनिक जीवन को भी प्रभावित करते

हैं। इन महाकाव्यों में विद्यमान मूल्य, मानवीय दृष्टिकोण और

इनकी निश्चल --- अभिजात्य साहित्य में इनका शाश्वत स्थान बनाये

रखे है।

महाकाव्य किसीभी सुसंस्कृत समाज की सांस्कृतिक

और साहित्यिक संपत्ती हैं। किसी भी भारतीय को यह बताने में गर्व महसूस होगा कि उसके

पास रामायण और महाभारत जैसे दो महान महाकाव्यों है। ये महाकाव्य संयुक्त रूप से सर्व

समावेशक भारतीय दृष्टिकोन दखलाते हैं। दूसरे अर्थो में हम कह सकते हैं कि ये --- जीवन को

उसकी समग्रता में प्रस्तुत करते हैं। वे प्राचीन --- पूर्ण विकसित

संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और समांतर रूप से आधुनिक जीवन को भी प्रभावित करते

हैं। इन महाकाव्यों में विद्यमान मूल्य, मानवीय दृष्टिकोण और

इनकी निश्चल --- अभिजात्य साहित्य में इनका शाश्वत स्थान बनाये

रखे है।

इन महाकाव्यों की न्यायसंगतता एवम् इनकी यथार्थपरक

-- सदियों से सृजनशील लेखकों को जटिल विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया है।

एक तरह से हर लेखक उस बात को -- व्यक्ति देना चाहता है जो पहले

से ही महाकाव्यों के रूप में मौजूद रही है। विशेषज्ञता इस बात में होती है कि अपने

अनुभव को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाये। नये दृष्टिकोण को सामने लाया जाये।

पात्रों के वैविध्यपूर्ण चरित्रों का आधुनिक समाज के साथ तादाम्य स्थापित करना। इस

तरह का योगदान यद्यपि किसी आधारभूत सामग्री से संबद्ध होते हुए भी सर्वथा नवीन होता

है।

यह सच्चाई है कि इन महाकाव्यों का प्रभाव पूरी

तरह से नई रचनाओं पर दिखायी पड़ता है। जिसके माध्यम से उन्होंने ऐसी दुनिया में प्रवेश

किया जो अपने नियमों पर चलती है।, खुद को सहारा देते हुए नये स्तर के सत्य को सामने

लाती है। ठीक इसी समय हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कविता का सच अकेले धर्म और दर्शन

का सच नहीं है, बल्कि यह अनुभूति के एक दूसरे पक्ष को भी सामने

लाता है। इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए पुराने कृतिकारों ने साहित्यिक स्पर्श

के माध्यम से जीवन मूल्यों को नये रूपों में उद््घाटित करने का प्रयास किया।

महाकाव्य, किसी भी परिवर्तनशील समाज में

समावेशित संस्कृति का संगठित खजाना होता है। लंबे समय से चली आ रही जीवन शैली,

उसका विवचन, विश्लेषण, वैशिष्ट्य

और अभिव्यक्ति के माध्यम पर इन महाकाव्यों का स्पष्ट प्रभाव दिखायी पड़ता है। हर व्यक्ति

अपने अंदर निहित बहुमुखी प्रतिभा, कला इत्यादी को सामने लाने

का प्रयास करता है। पीढ़ियों के बीच में ऐसे व्यक्ति संस्कृति संरक्षण का बड़ा कार्य

करते हैं। इसतरह महान सांस्कृतिक विरासत सावधानीपूर्वक सँभाली जाती है और उसका पूर्णरूपेण

उपयोग होता है। हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाधर्मिता के माध्यम से अनेकों जीवनानुभवों

को सजोने का सफल कार्य किया।

महाकाव्यों का मुख्य उ ेश्य वैचारिक दृष्टिकोण

में परिवर्तन के साथ मानवीय व्यवहार का पोषण एवम् संवर्धन है। आधुनिक कन्नड़ साहित्य

में भी यही बातें परिलक्षित होती हैं। इस शोधपत्र में आधुनिक कन्नड साहित्य में इन्हीं

बिंदुओं की चर्चा करने का प्रयास किया गया है। किसी भी अन्य भारतीय साहित्य की तरह

ही कन्नड साहित्य ने भी महाकाव्यों से सीधे अनुवाद रूप में या रुपांतरण के तौर पर बहुत

कुछ ग्रहण किया है। यद्यपि इनकी अपनी सीमाएँ हैं, अत: कुछ

प्रतिनिधि रचनाओं की ही चर्चा यहाँ पे होगी, जिससे इस तरह की

रचनाशीलता का जायजा लिया जा सके। साथ ही साथ आधुनिक कन्नड़ साहित्य पर महाकाव्यों का

प्रभाव भी रेखांकित किया जा सके।

मैंने अपने अध्ययन को गंभीर विश्लेषण के लिए

कुछ सीमाओं में बाँधा है। रामायण और महाभारत को अनेकों शैलियों में लिखा गया है। जैसे

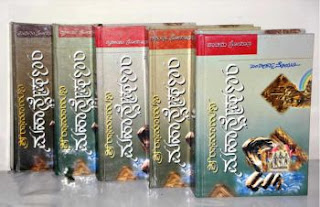

कि नाटक, उपन्यास, लघु कहानियाँ इत्यादि! मैंने करियम्पू द्वारा रचित ``रामायण दर्शन''

का चुनाव किया है, क्योंकि यह व्यापक रूप में आधुनिक

कन्नड़ साहित्य पर रामायण का प्रभाव दिखाता है। ``रामायण दर्शन''

मुक्त छंद में लिखा गया काव्य है जिसे उसके महान साहित्यिक अवदान के

लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यद्यपि इसके अंतर्गत रामायण महाकाव्य

की मूल कथा को बड़ी अच्छी तरह ग्रहण किया गया है लेकिन इसके बाह्य कथानक और आंतरिक

विश्लेषण में काफी परिवर्तन दिखायी पड़ता है। लेखक इसे अपने शब्दों में इस तरह कहते

है - ``यद्यपि यह मूल रूप में वही कथा है जो मुनि वाल्मिकि ने

लिखी हैं, फिर भी यह कन्नड़ भाषा में नई बुनावट के साथ उसी कथा

का पुनर्जन्म जैसा ही है।''

वे आगे इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस रचना

की गुणवत्ता इसके पुनर्लेखन प्रक्रिया में अधिक प्रखर होती है। यह कोई उ ेश्य विहीत

रुपांतरित रचना मात्र नहीं है। कवि के अपने शब्दों में ``यह प्रकृति

में घटित सर्वसामान्य घटनाओं का प्रतिबिंबित विश्लेषण मात्र न होकर, उसकी एक आंतरिक और अमर छवि है।'' राम-सीता के रूप में वे एक महाशक्ति की कल्पना करते हैं। जो कि मानवीय शक्ति के

आध्यात्मिक सूत्रधार के रूप में सामने आते हैं। यह पूरी की पूरी रचना अपने आप में एक

साहसिक यात्रा की तरह है जो अवास्तविक से वास्तविक और असत्य से सत्य की ओर बढ़ती है।

यद्यपि इस रचना विशेष में कई साहित्यिक मूल्य

परिलक्षित होते हैं,

लेकिन यहाँ हमारा अध्ययन मूल रूप से इसपर केन्द्रित है कि कन्नड़ साहित्य

पर रामायण का सामान्य प्रभाव और रामायण दर्शन में निहित कलात्मक समागमता के तथ्यों

की उपलब्धता।

कवि अपनी रचनाधर्मिता की स्वतंत्रता का उपयोग

करता है और मूल एवम् अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन से कुछ हद तक दूरी बना लेता है। उनका मुख्य

जोर आनंद की उस संकल्पना पर है जो मानवीय जीवन में बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता है। वे

इस बात के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों को उद््घाटित करते हैं। अपनी बात

को बल प्रदान करने के लिए उन्होंने कई ठोस और महत्त्वपूर्ण संकल्पनाएँ भी प्रस्तुत

की हैं।

वह वर्णन बहुत ही प्रतीकात्मक है, जब एक घटना

विशेष वाल्मीकि को रामायण कहने के लिए प्रेरित करती है। वो भी एकदम नये और आदर्शवादी

दृष्टिकोण के साथ। वाल्मीकी व्याध की हरकत पर क्रोधित होकर रोष नहीं प्रकट करते और

ना ही शाप देते हैं। बल्कि वे अहिंसा और सहिष्णुता के साथ व्यापक बोध दृष्टिकोण का

परिचय देते हुए शांति प्रिय आत्मा का रूप सामने लाते हैं। यह कवि के उ ेश्य को भी उद््घाटित

करता है जो मानते हैं कि - पाप से घृष्णा करो पर पापी से नहीं।

यह सच्चाई है कि हर मनुष्य के अंदर मूल गुण के

रूप मे तामस,

राजस और सत्व गुण विद्यमान रहते हैं। तामसी गुणों का दहन सत्व गुणों

को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये मूल रूप में स्वतंत्र न होकर परस्पर एक-दुसरे पर अवलंबित हैं। एक की अधिकता या कमी दूसरे के परिणाम को निश्चित ही

प्रभावित करता है। अगर हम इसे अधिक व्यापकता से समझना चाहेंगे तो एक दूसरा ही आयाम

हमारे सामने होगा। वाल्मीकी ने अपनी रचनाधर्मिता की `संजीवनी'

का उपयोग कर क्रौंच को नया जीवन दान दिया। यह मनुष्य की अमरता और आध्यात्मिक

दया के स्वरूप को सामने लाता है। इसी तरह के कई जीवन मूल्यों को इस पूरी कृति में रचनाकार

ने प्रस्तुत की है।

यह पूरी की पूरी पृष्ठभूमि एक तरह से स्पष्टीकरण

है कवि द्वारा मूल रचना की आंतरिक और बाह्य संरचना में किये गये परिवर्तनों के लिए।

करियम्पू स्वीकार करते हैं कि कोई काव्य को निर्मित नहीं करता, परंतु उसका

पुनर्निर्माण अवश्य करता है। जो कि उसकी बौद्धीक मर्यादाओं पर अवलंबित होता है। कवि

के शब्दो में ``एक शिल्पकार अपनी कलाकृति का निर्माता होता है

ना कि उस पत्थर का जिसमें वह मूर्ति छुपी होती है।'' करियम्पू

अपनी जीवन दृष्टि को अपनी साहित्यिक दृष्टि से मिला देते है। आप विनम्रता को सांस्कृतिक

और कलात्मक प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

यह कोई नहीं बता सकता कि किसी कलाकार का व्यक्तिगत

दायरा कहाँ समाप्त होता है और उसकी अभिव्यक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है। एक रचनाकार

का दूसरे रचनाकार से प्रभावित होना सहज और स्वाभाविक है। `करियम्पू'

इस संदर्भ में अधिक से अधिक सार्वभौमिक दिखायी पड़ते हैं। इसकी झलक उनकी

कृतियों में भी मिलती है। एक मनोवैज्ञानिक दायरे के अंदर वे सभी चरित्रों का आँकने

का प्रयास करते हैं। यही बात उन्हें एक उदात्त सार्वभौमिक रचना के कार्य से जोड़ती

है।

रामायण महाकाव्य अत्यंत प्राचीन है। इसके अंदर

कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कर्मकांडों का वर्णन है जो उस समय के रीति-रिवाजों के अनुसार प्रयोग के लाये जाते थे। लेकिन बाद के साहित्यकार उसे दूसरे

दृष्टिकोण से देखता है। इस बदलाव को समझने के लिए कलाकारों, कवियों

को उसकी पुनर्रचना में थोड़ा-बहुत परिवर्तन करना पड़ता है। इसी

के तहत रामायण की मूल संरचना में परिवर्तन किया गया, जिसमें हिंसा

को `सात्विक विधान' में बदला गया राजा दशरथ

पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टी यज्ञ करना चाहते हैं। जब राजा दशरथ को समझाते

हैं कि ``हिंसा कभी भी बच्चों को जन्म नहीं देगी। वो तो साक्षात

देवताओं की मूर्ति हैं। अपनी प्रजा को खुश रखने का प्रयत्न करो, उन्हें संतुष्ट करके उनका आशीष लो। इस सामान्य और संघटित कार्य से ही ईश्वर

की अनुकंपा होगी और सद््गुणी बच्चों की प्राप्ति भी।'' इस तरह

की नई बातें सामाजिक संदर्भो के प्रति जागरूकता दिखलाते हैं।

कवि हमारा ध्यान उन लोकतांत्रिक मूल्यों की तरफ

आकर्षित करता है,

जिनके आधार पर वर्तमान समाज की शासन व्यवस्था है। ये यह मान्य करते

हैं कि रामायण काल में भी आम जनता की धारणा को बहुत महत्त्व दिया जाता था। इसीलिए ऐसी

बातों की वकालत करते हुए भी वे दिखलायी पड़ते हैं।

मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हँू जिनसे

कुछ अस्पष्टताएँ दूर हो सकें। जब हम कहते हैं कि `रामायण दर्शन' रामायण का पुनर्लेख है और बहुद हद तक समसामायिक संदर्भो को अपने में समेटे

हुए है तो इसका यह अर्थ बिलकुल नहीं निकाला जाना चाहिए। कि इसकी आंतरिक संरचना में

कोई मिचकीय तत्त्व नहीं है। वास्तव में ये पारंपारिक तत्व किसी रचना के प्रभाव को बढ़ाने

में महत्त्वपूर्ण होते हैं। `रामायण दर्शन' के अंतर्गत महामानवता को भी पूरी प्रमुखता से उठाते हुए कवि ने इसे वर्तमान

संदर्भो से जोड़कर दो भिन्न कालखंडों के बीच सेतु का काम किया है।

`रामायण दर्शन' के अंतर्गत सार्वभौमिकता की संकल्पना अधिक व्यापक और स्पष्ट रूप से सामने आती

है। पुराने समय की कई बातें मान्यताएँ आधुनिक पीढ़ी के साथ वैचारिक तादाम्य स्थापित

नहीं कर पाती। इसीलिए `रामायण दर्शन' अधिक

उदार मानवीय मूल्यों, संवेदनाओं को बड़े कैनवास पर सामने लाता

है। कवि किसी तरह के तात्विक विश्लेषण की चौह ी से बंधा नहीं होता जो कि उसकी अभिव्यक्ति

के प्रवाह को कम करे। बल्कि वह कुछ नये संदर्भो, प्रतीकों इत्यादि

के माध्यम से काव्यगत मूल्यों और सिद्धांतो को निखारता है, जिससे

वह अधिक ग्राह्य और उपयोगी हो सके।

`करियम्पू' राम

को सामान्य बालक के रूप में चित्रित करते हैं। उनके अंदर कतिपय दैवीय शक्तियाँ दिखायी

गई हैं, जो आगे चलकर परिस्थितियों के अनुरूप सामने आती हैं,

ना की किसी दिव्यता या भव्यता को दिखाने के लिए। मंथरा के प्रसंग में

मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अधिक स्पष्ट होता है। कवि बड़ी खूबी के साथ उसके (मंथरा) अंदर निहित बदले की भावना को दिखलाते हैं। कौशल्या

के द्वारा अपनी अवहेलना का वह हमेशा से ही बदला लेना चाहती थी। इसी के परिणाम स्वरूप

वह इतने बड़े महाविनाश का बीजारोपण करने में सफल हो पाती है। यह मानवीय स्वभाव का सामान्य

व्यवहार है जिसे बड़े ही सुंदर तरीके से कवि ने प्रस्तुत किया है।

राम एक अबोध बालक हैं जो चाँद को अपने हाँथों

में लेकर उससे खेलना चाहते हैं। राम की इस जिद पर सभी माताएँ परेशान हो जाती हैं। राम

चाँद के लिए रो रहे हैं। ऐसे में बुद्धिमानी का परिचय देते हुए मंथरा कैकेयी को सलाह

देती है कि राम को प्रतिबिंबित चाँद दिखाकर बहलाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कौशल्या

उसे भला-बुरा कहती है, क्योंकि वह बच्चे को बहलाने की बात करती

है। कौशल्या मंथरा को अशुभ कहकर संबोधित करती है। अपने इस अकारण अपमान को मंथरा भूल

नहीं पाती और उसके मन में बदले की भावना घर कर जाती है। वह अपना बदला लेने के लिए सही

समय का इंतजार करने लगती है। यह पूरा प्रसंग मंथरा के मनोविज्ञान को समझने में काफी

सहायक है।

कवि इस पूरे प्रसंग को बड़ी सजगता से प्रस्तुत

करते हैं। वो उस सामाजिक धारणा को समझना चाहते हैं जो मंथरा को एक दुष्ट स्त्री के

रूप में सामने लाती है। वो सामाजिक मनोविज्ञान को अधिक सूक्ष्मता में समझने का प्रयास

करते हैं। कवि का स्पष्ट मानना है कि, ``सामाजिक घृणा अपनी भौतिक कुरूपता

से व्यंग्यपूर्ण तरीके से संघर्ष करती रहती है।'' इसतरह के वर्णन

के माध्यम से कवि समाज को अधिक जागरूक और नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक सजग बनाना चाह

रहा है।

`करियम्पू' जीवन के सामान्य परस्पर विरोधी गुणों की चर्चा

नहीं करते, अपितु एक व्यापक स्तर पर मानवीय जीवन पर पड़ने वाले

उसके प्रभाव को दर्शाते हैं। यह अच्छाई और बुराई का आंतरिक संघर्ष ही मनुष्यों के लिए

यथोचित कार्यनिष्पादन का मार्ग दर्शक बनता है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण हमें `सीता तपस्विनी' वाले अंश में मिलता है। इसका संबंध अहिल्या

की कथा से है। अहिल्या की व्यथा राम के चित्त को आकर्षित करती है और उन्माद में नृत्य

के लिए मजबूर भी कर देती है। पूरा वातावरण एकदम जीवंत सा प्रतीत होता है। राम अहिल्या

के पैरों पर झुक जाते हैं। मानो कोई महान कवि (महाकवि)

अपनी ही रचना के सामने झुका हो।